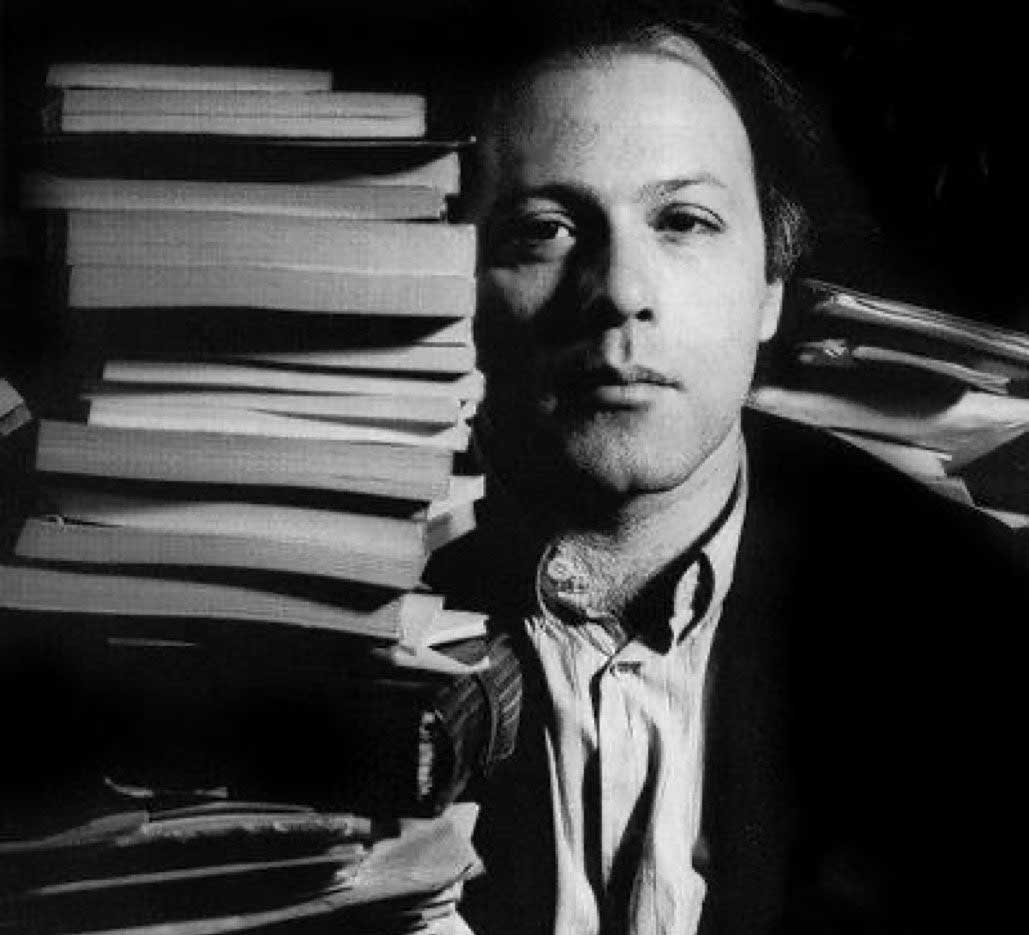

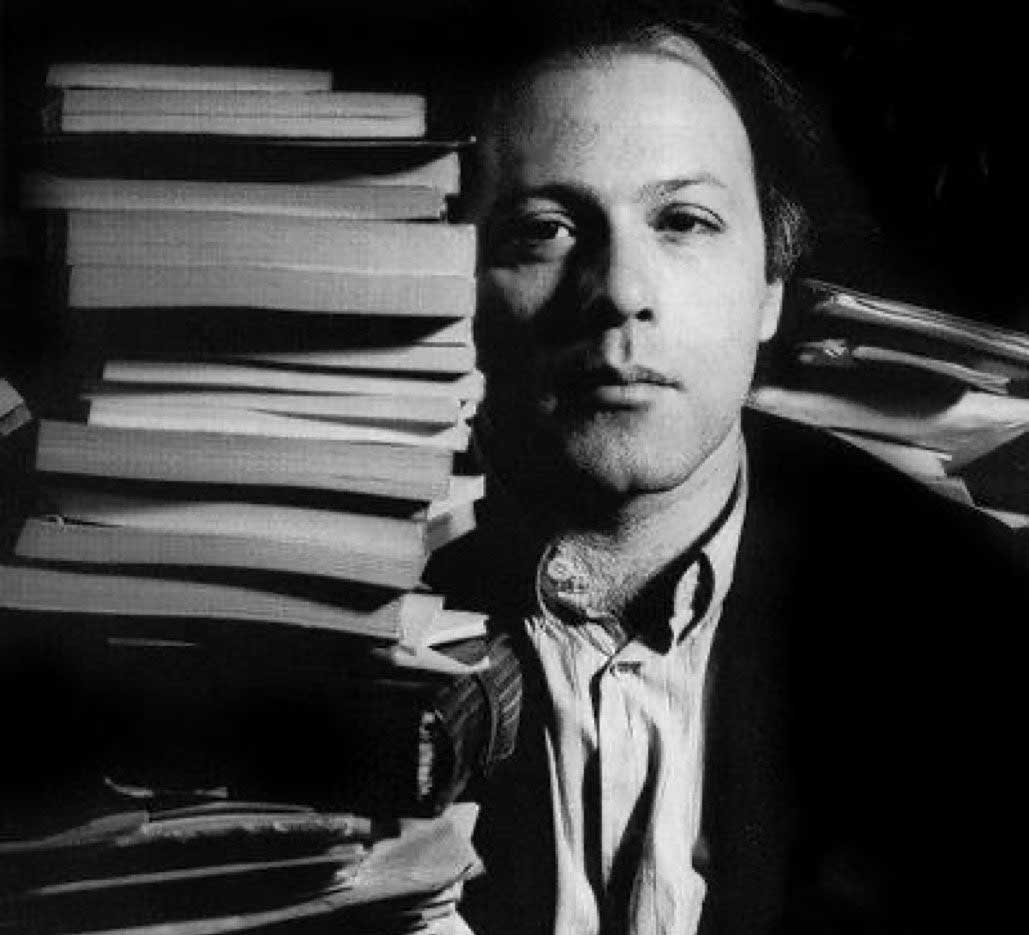

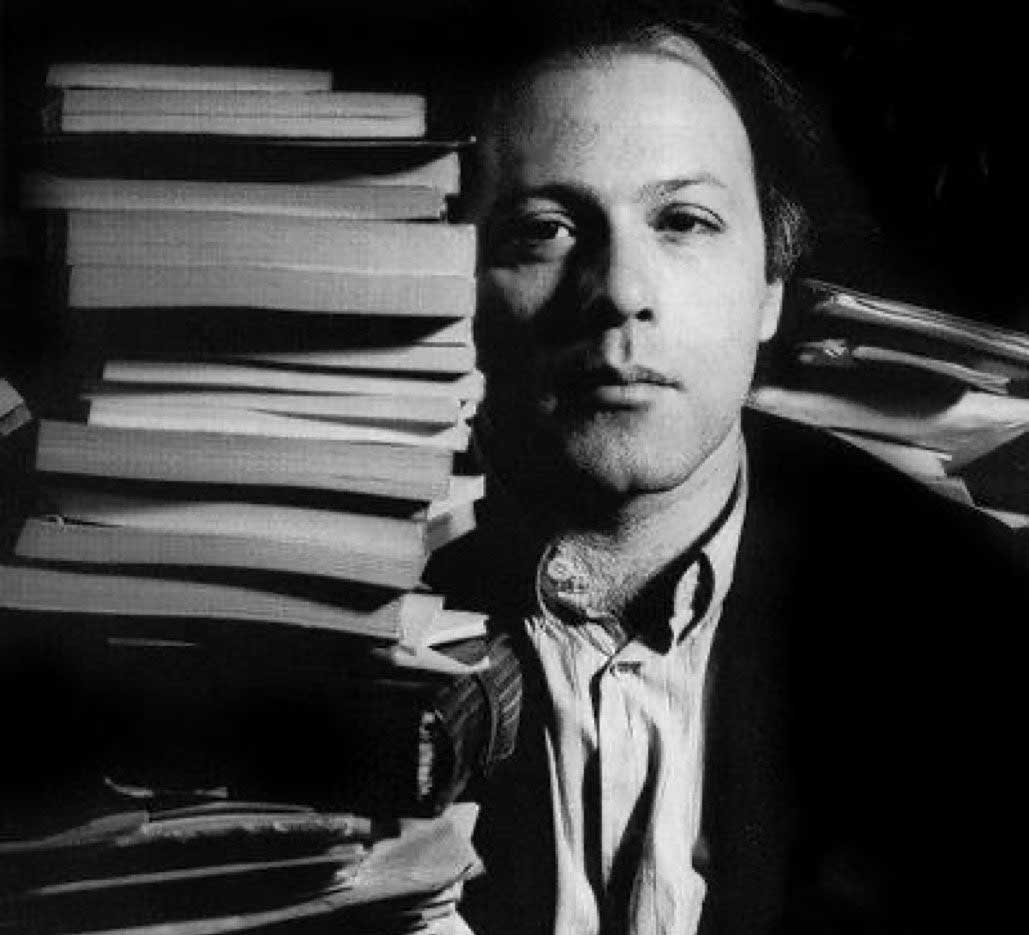

Por la señorita Kenton, la nueva ama de llaves*

El luto y el desasosiego manipulan mis emociones.

La muerte de Javier Marías, repentina y absurda, no debió ocurrir, sucederse jamás, es inmerecida y nos deja con un terrible sentimiento de injusticia. Todo esto vuelve, en adelante, impunes nuestros días.

Habiendo tantos canallas que bien podrían darse una vuelta por el cadalso, la muerte le vino a tocar/incomodar, inopinada e impertinentemente, al genio, al maestro, al lúcido Marías.

Pero lo que más preocupa es que todo lo inacabado hoy se presiente más aún.

Me congoja la novela que Javier Marías deja postergada. Pienso en esos folios escritos a máquina, en la elegante prosa que ya no veremos, pero deseamos ver y —sobre todo— abrazar para salvarnos de este andar ordinario, por este mundo montaraz.

Los ansiolíticos no me curan ni aplacan este aleteo que ha crecido con la noticia de la muerte del escritor Marías, del ciudadano Javier Marías, del español más inglés de toda Madrid.

Cuando vivía en Quito, yo con unos cuarenta años, en La Floresta, hice amistad con varias mujeres que empezamos a leer con amor y admiración ‘Corazón tan blanco’, ‘Mañana en la Batalla piensa en mí’ y sus columnas de opinión recopiladas en ‘La Zona Fantasma’.

Como mujeres sensibles, advertimos que el pensamiento de Javier Marías nos explicaba el mundo con un sentido ecuánime y civilizado, moderado, siempre atendiendo a las buenas maneras y a la pertinencia.

Mujeres, Javier Marías siempre supo nuestra condición humana y con certeza.

Todas nosotras le debemos gratitud y amor, pues Javier, el hombre y —mucho más— el escritor supo develar en sus libros y en sus columnas quiénes somos, y cuáles son nuestras debilidades y fortalezas, así como nuestras contradicciones y paradojas.

Es sabido que hemos, como muchedumbre, avanzado de tumbo en tumbo, pero faros como Javier Marías nos son necesarios para olvidar por instantes lo feos que podemos ser como especie o el feo paisaje que habitamos.

Estas palabras que no son más que un tren aventurado al desparpajo emocional y al luto, las escribo desde un café en Baltimore. Llevo un pañuelo en la cabeza y gafas de sol. Los ojos rayados por las lágrimas, pues la muerte de Javier me ha tocado el alma.

Mi siquiatra me ha dicho que la ansiedad no es una enfermedad en sí misma, sino un estado de alerta que suele ir creciendo como un río nocturno a medida que perdemos el equilibrio y en tanto el dolor avanza como una pantera hacia nosotros.

Evidentemente mi siquiatra tiene tintes freudianos y es amante de la poesía decimonónica.

Fumamos juntos y reímos.

Y fue él precisamente quien me dio a leer ‘Los enamoramientos’, novela de Javier Marías que a más de devanar el amor, nos habla de cuán estúpida y accidental es la llegada de la muerte, a más de la del amor (que viene siendo una enfermedad crónica).

“Cuando alguien muere, pensamos que ya se ha hecho tarde para cualquier cosa, para todo —más aún para esperarlo—, y nos limitamos a darlo de baja. También a nuestros allegados, aunque nos cueste mucho más y los lloremos, y su imagen nos acompañe en la mente cuando caminamos por las calles y en casa, y creamos durante mucho tiempo que no vamos a acostumbrarnos. Pero desde el principio sabemos —desde que se nos mueren— que ya no debemos contar con ellos, ni siquiera para lo más nimio, para una llamada trivial o una pregunta tonta (‘¿Me he dejado ahí las llaves del coche?’, ‘¿A qué hora salían hoy los niños?’), para nada. Nada es nada”, así arranca el primer capítulo de ‘Los enamoramientos’ y hoy que lo he vuelto a leer me vienen deseos de vaciar del estómago esta infinita tristeza que me ha provocado perder de mi mapa sentimental a mi escritor preferido.

Una se va acostumbrando, como en las tardes de radio y lluvia, a sintonizar con lo que le hace bien y le ensueña. Con Javier Marías yo visitaba el palacio de la belleza y el silencio.

Sus columnas madrileñas eran majestuosas en su vestidura y recriminaban el tonteo de una vida atiborrada por redes sociales y muchachitos que se desbordan en opiniones, mas no en ideas.

Dirk Bogarde, Brando, Robert Walser, Tabucchi, Cormac McCarthy, Enya, Andrew Wyeth, Lucas Freire, Brendan Perry y el mismo Marías (por citar nombres) nos han venido recordando lo precioso que es alejarse, exiliarse, guardar distancias con la gleba.

Mi padre cuando era niña, solía llevarme a pasear por la ribera del río Patapsco. Allí esperábamos a que caiga el sol, en silencio y mirando los reflejos de luz sobre el agua; tirando de vez en cuando unas pequeñas piedras que chocaban contra la superficie.

Años más tarde, cuando vivía en La Floresta, se me dio por cultivar un jardín. Compré flores en Nayón y en Santa Clara. Astromelias, buganvillas margaritas, claveles y los infaltables geranios quiteños fueron poblando el pequeño perímetro de tierra negra que se extendía delante de la casa de teja con chimenea. El silencio fue perfecto con dos arupos, un cholán y un pino paraguas.

En las tardes tremendas, cuando caía un aguacero y la pequeña ciudad era cubierta por una ceniza que lo oscurecía todo, yo leía metida en la cama, ‘El hombre sentimental’.

Desde entonces, advertía en su pluma temprana y preclara, cómo el amado escritor español (y universal) nos advertía que el amor es uno de aquellos hermosos —y a la vez temibles— accidentes que dañan, antes que lo contrario.

No todo lo bueno se avecina con el amor o con ese trance donde suelen sobrar palabras y abundan interpretaciones, decepción, rutina, mezquindad, crimen, traición o fantasía.

Nos enamoramos del amor, y a quien tenemos en frente lo modificamos hasta el punto de amarlo, sin motivos. Así me enseñó Marías que suele suceder y no en vano, su obra siempre tiene como tema recurrente un hombre y una mujer, atrapados en ese tren sentimental.

Tiemblo con la sola idea de visitar Madrid y no encontrar a Javier Marías, sino tan solo a un puñado de españoles perdidos y confundidos, devastados por la partida del Rey de Redonda, el reino de ficción que se tuvo que inventar el genio para soportar la ordinariez del mundo, protegido por un puente levadizo construido con libros, traducciones, un talante parco y frugal y una bella biblioteca donde le quedan esperando sus libros, sus deudos y amigos: Balzac, Hawthorne, Faulkner, Conrad, John le Carré, Benet, y su amado e inmortal bardo de Avon.

Javier Marías no tenía coche ni redes sociales, no era afín a las entrevistas ni gustaba rodearse de empalagosos acólitos que le ensalcen. Jamás aceptó premios del Estado ni mendigó por reconocimiento. Fue crítico de Vargas Llosa y de cualquier otro escritor que se ufanara de serlo o se esforzara para aparentarlo.

Díscolo, refinado en sus predilecciones, coleccionista de pitilleras, pipas y antigüedades, más un hombre del XIX que del siglo XXI, Marías nos recordaba lo elegante que es dejar de ser estúpidos y cómo la inteligencia nos confiere belleza, donaire, decoro, dignidad, sensatez y es menester cultivarla para paliar nuestros desatinos.

Con él aprendimos que es un deber y un placer pulir nuestro castellano, rendir tributo a los clásicos, avergonzarnos de los desafueros y trinos de la juventud, escapar de radicalismos donde la manada ciega nuestra mínima capacidad de examinarnos como imperfectas especies —disformes— de humanidad, más pertinentes a un laboratorio que a un discurso de sociología.

Vuela por La Gran Vía el fantasma de Javier Marías, lo veo fumando, vestido con gabardina y zapatos Oxford, fumador que avanza por una ciudad, por un mundo, que ha perdido el respeto —y culto— por la sabiduría y la escritura con majestad.

Apenas soy una vieja que mira llover y se estremece. Me asombra no descubrir ningún homenaje en Ecuador para este escritor, una mínima columna bien escrita o sensible.

La falta de inteligencia se paga caro, me susurra al oído Tomás Nevinson.

La muerte de Marías me deja huérfana.

Y como tal, así, en el desamparo, evitaré acercarme a la ventana, afuera estáis vosotros.

Comments

comments